近年来,极端干旱区碳循环响应机制成为全球变化研究热点。塔里木河下游绿洲生态系统依赖生态输水改善地下水位(GWL),对维持区域生态稳定及碳汇功能具有重要作用。然而,地下水波动对植被生产力(NPP)与净生态系统生产力(NEP)的非线性影响及其阈值机制尚不清楚。

在此背景下,中国科学院新疆生态与地理研究所郝兴明研究员团队依托阿克苏绿洲农田生态系统国家野外科学观测研究站,综合多年地下水监测数据、遥感信息及改进的CASA模型,系统评估了2000—2020年期间塔里木河下游地下水动态对区域碳通量的影响。研究团队进一步利用深度森林与随机森林等机器学习方法,构建并模拟了区域地下水位的长期变化过程;通过累积局部效应图(ALE)识别出GWL对NPP与NEP的关键响应阈值;并采用因果交叉映射(CCM)方法揭示了地下水变化对碳循环过程的因果关系。

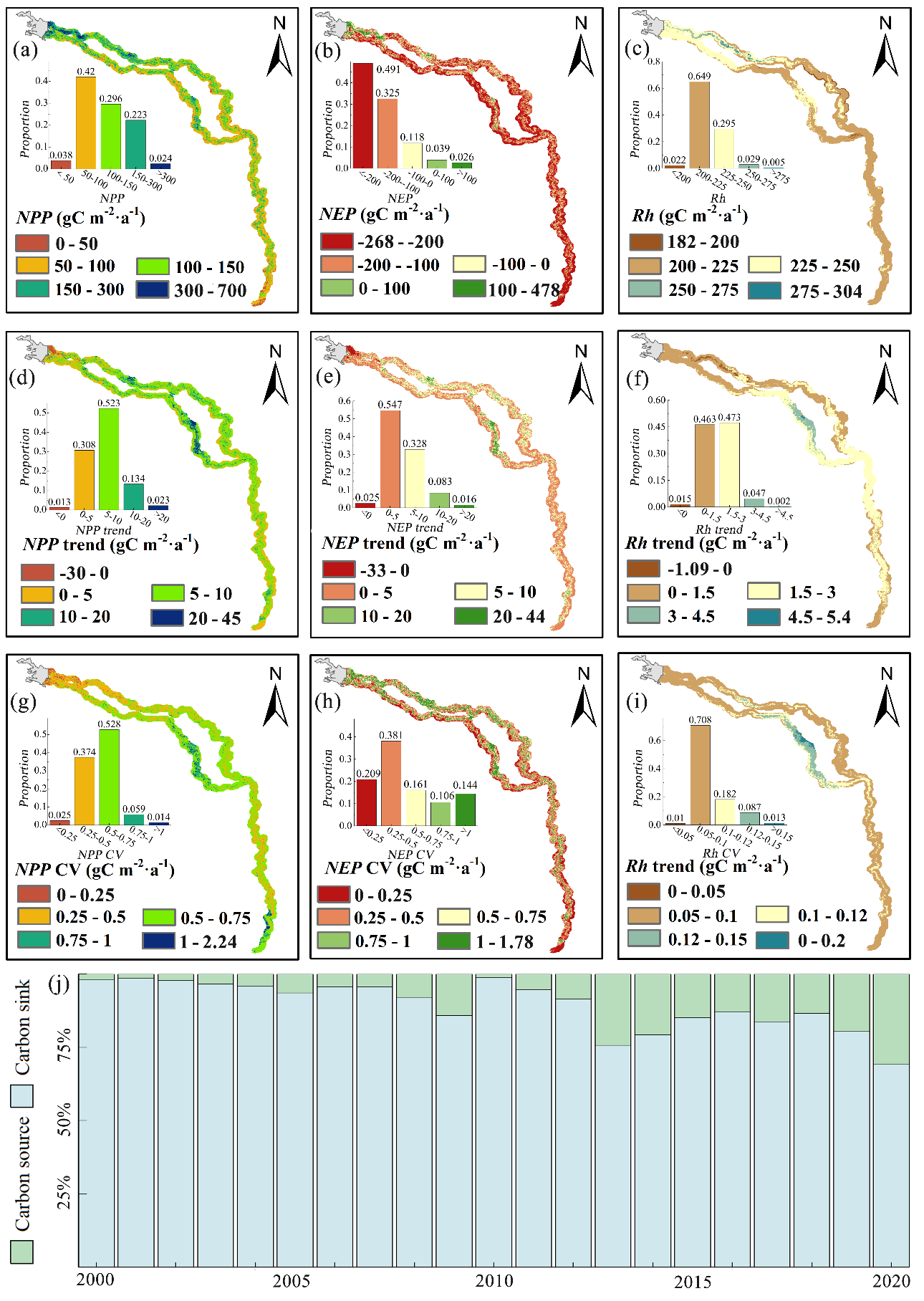

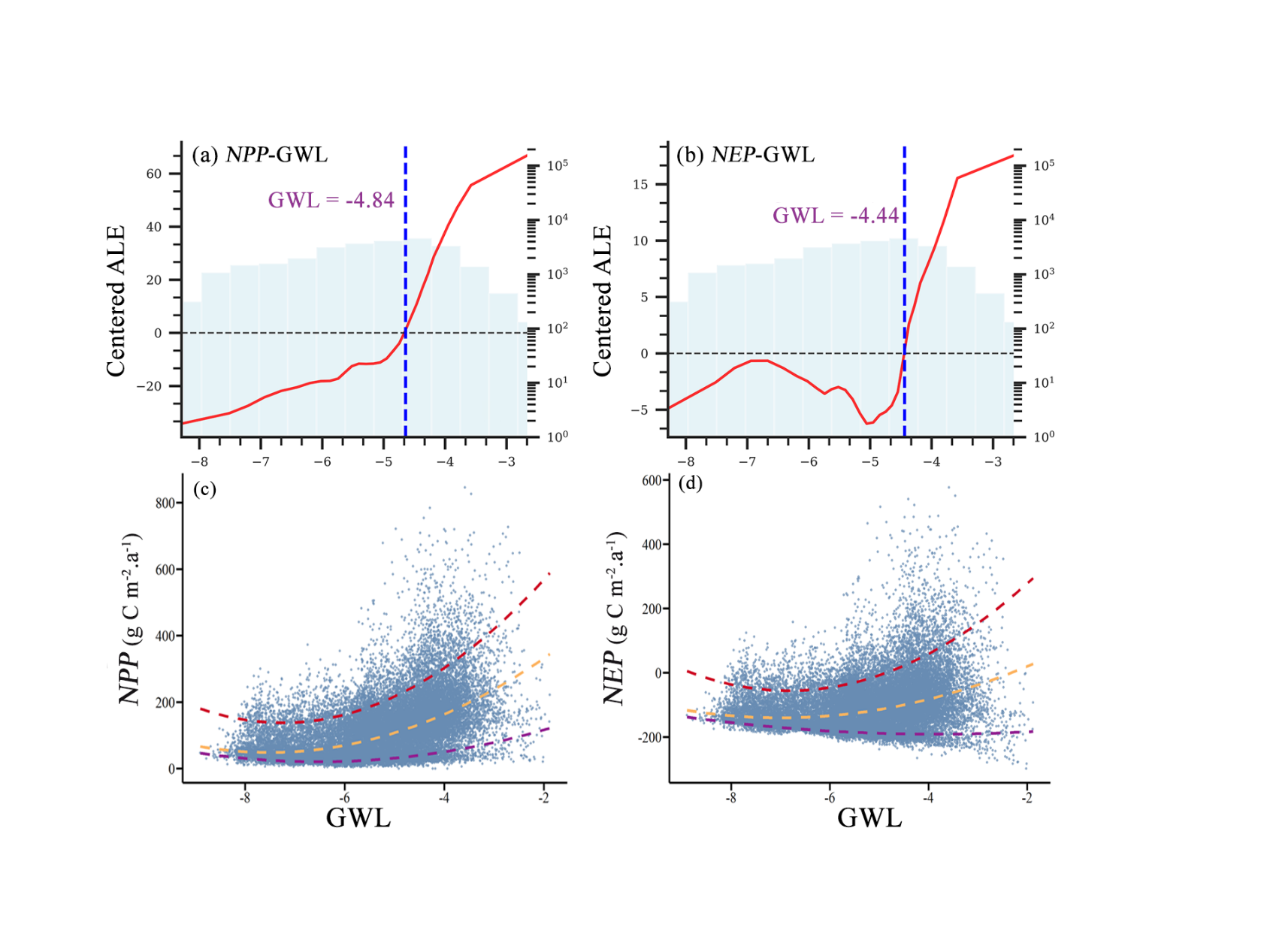

研究结果表明:生态输水显著提升下游地下水位,近河区域响应最为明显,NPP与NEP随GWL提升而上升,但整体区域仍以碳源为主(NEP年均值为–98.63gC/m2)。当地下水位低于–4.84m(对NPP)与–4.44m(对NEP)时,植被生产力显著受抑。进一步分析发现,GWL对NPP的因果影响显著高于NEP,且碳汇区域主要集中在靠近河道的旧河道区。

该研究系统揭示了超干旱区地下水变化对植被碳汇能力的调控机制与空间差异性,指出在当前气候变化与水资源紧张背景下,维持适宜地下水位是提升区域碳汇潜力、实现生态恢复与水资源管理协同的重要路径。研究成果为干旱区生态系统应对水资源波动及其碳汇管理提供了理论支持与管理依据。

该成果第一作者为慈梦涛博士,通讯作者为郝兴明研究员,相关成果以“Limited carbon sequestration potential despite enhanced productivity in groundwater-influenced hyper-arid ecosystems”为题发表在《Journal of Hydrology》。

文章链接为: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2025.133663

图1:2000—2020年塔里木河下游区域NPP(a, d, g)、NEP(b, e, h)与R(c, f, i)的空间分布、变化趋势与波动特征;各图中柱状图表示该指标在全区域的百分比分布情况。(j) 2000—2020年塔里木河下游碳汇与碳源区域比例变化,绿色代表碳汇区域占比,浅蓝色代表碳源区域占比。

图2:基于随机森林(RF)分析得到的累积局部效应(ALE)图,展示(a) NPP与GWL之间的响应关系,(b) NEP与GWL的响应关系;(c) 与(d) 分别为GWL与NPP、GWL与NEP之间关系的不确定性分析散点图,基于分位数回归方法绘制。红色、黄色和紫色虚线分别表示第90th、第50th和第10th百分位的分位回归结果。