新疆阿克苏绿洲农田生态系统国家野外科学观测研究站

新疆生地所在中亚荒漠化驱动因素研究方面取得新进展

作者: 阿克苏站 更新时间: 2025-05-23

荒漠化是全球性的重大生态环境问题,对干旱区生态安全和可持续发展构成严峻挑战。深入解析荒漠化驱动机制,不仅有助于揭示干旱区土地退化过程的内在机制,更能为制定科学有效的防治策略提供理论依据。特别是在中亚地区,如何精准识别荒漠化过程的关键驱动因子,建立多因素协同作用的定量评估模型,已成为当前荒漠化防治研究亟待解决的问题。

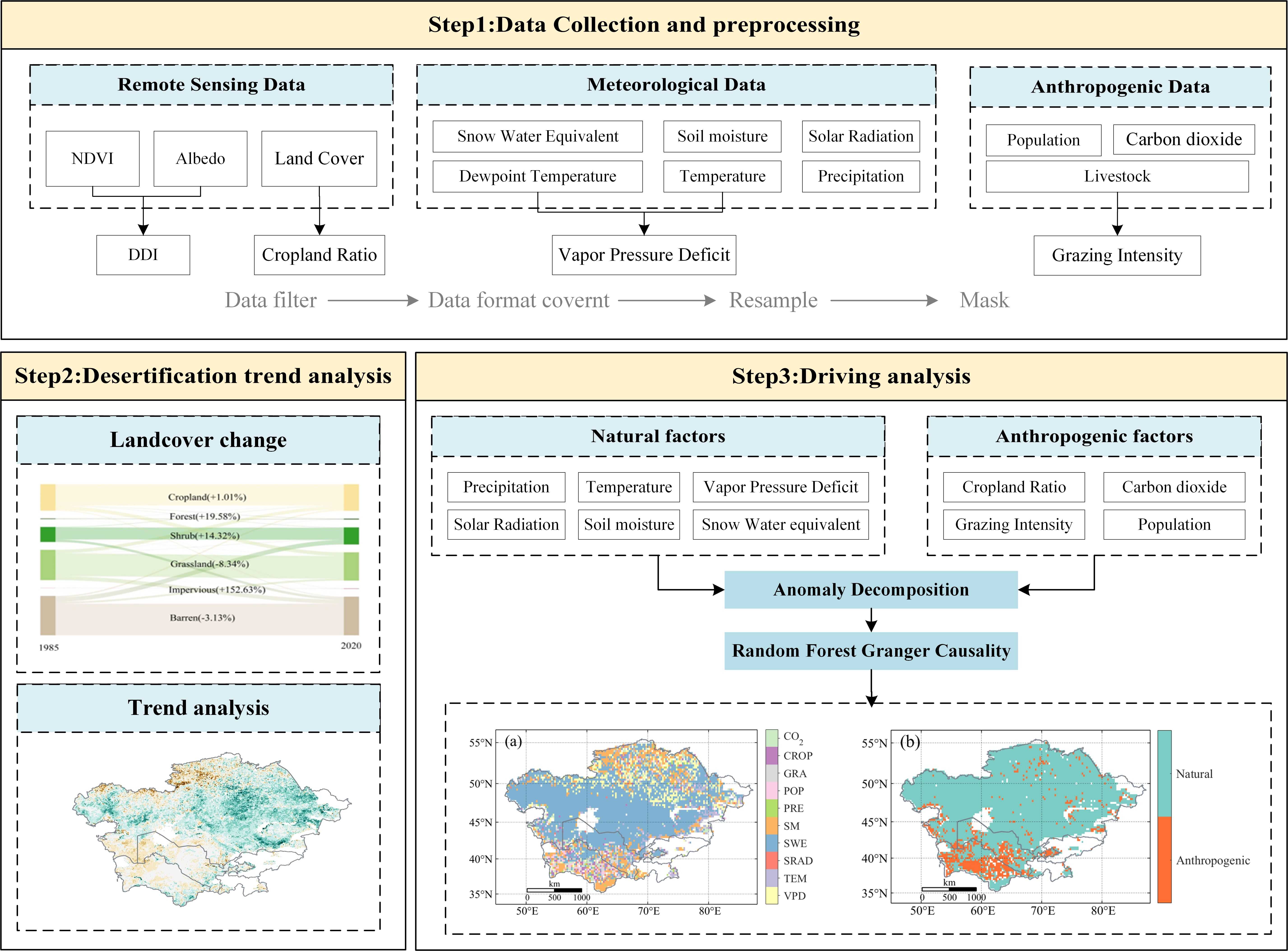

针对这一问题,中国科学院新疆生态与地理研究所绿洲水土过程与机理团队通过构建1982-2020年中亚荒漠化指数数据集,并结合非线性格兰杰因果推断模型,系统识别了中亚荒漠化过程格点尺度的主导因子。

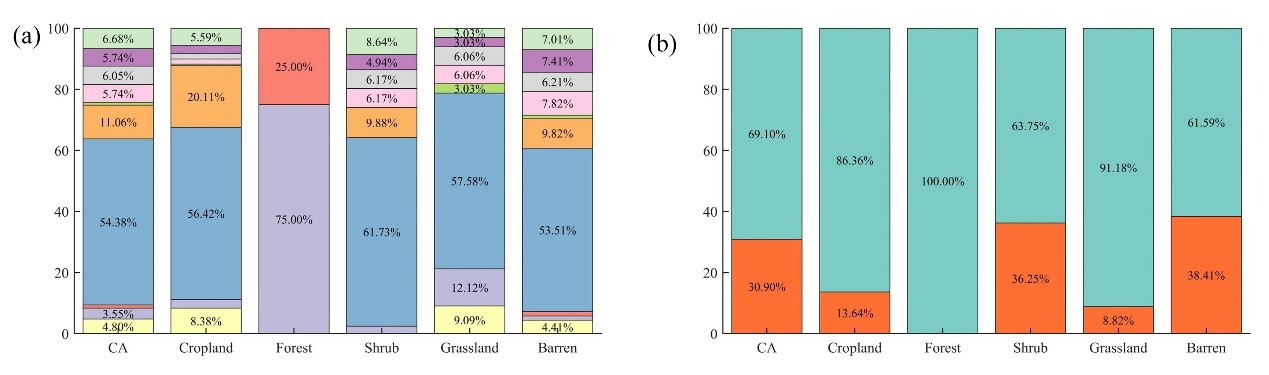

研究结果表明:(1)过去四十年间,中亚干旱区约14.81%的区域经历了荒漠化。(2)自然因子主导的荒漠化面积占总荒漠化面积的69.1%,人为因子主导的荒漠化面积占比为30.1%。其中,雪水当量是耕地、草地、灌木和裸地退化的主要驱动因子,而温度是森林退化的主要因子。

上述成果以“Natural and anthropogenic contributions to desertification in Central Asia”为题发表于《Catena》。中国科学院新疆生态与地理研究所硕士生魏亚斌为论文第一作者。该研究获国家重点研发计划和上海合作组织科技伙伴计划及国际科技合作计划项目支持。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.catena.2025.109154

图1:论文框架图

图2:中亚荒漠化区域自然和人为驱动因素的比例。(a)单因素分析,(b)多因素耦合分析