中亚地区面临气温上升、冰川退缩、生物多样性丧失等多重威胁,生态安全与可持续发展挑战日益严峻。尽管该区域已设立多个自然保护区,但现有保护体系对关键生态区域的覆盖不足,难以平衡生态保护与社会经济发展需求。如何识别并优先保护兼具生物多样性、生态系统服务功能与人类活动协同发展的区域,是实现中亚地区可持续发展的核心问题。

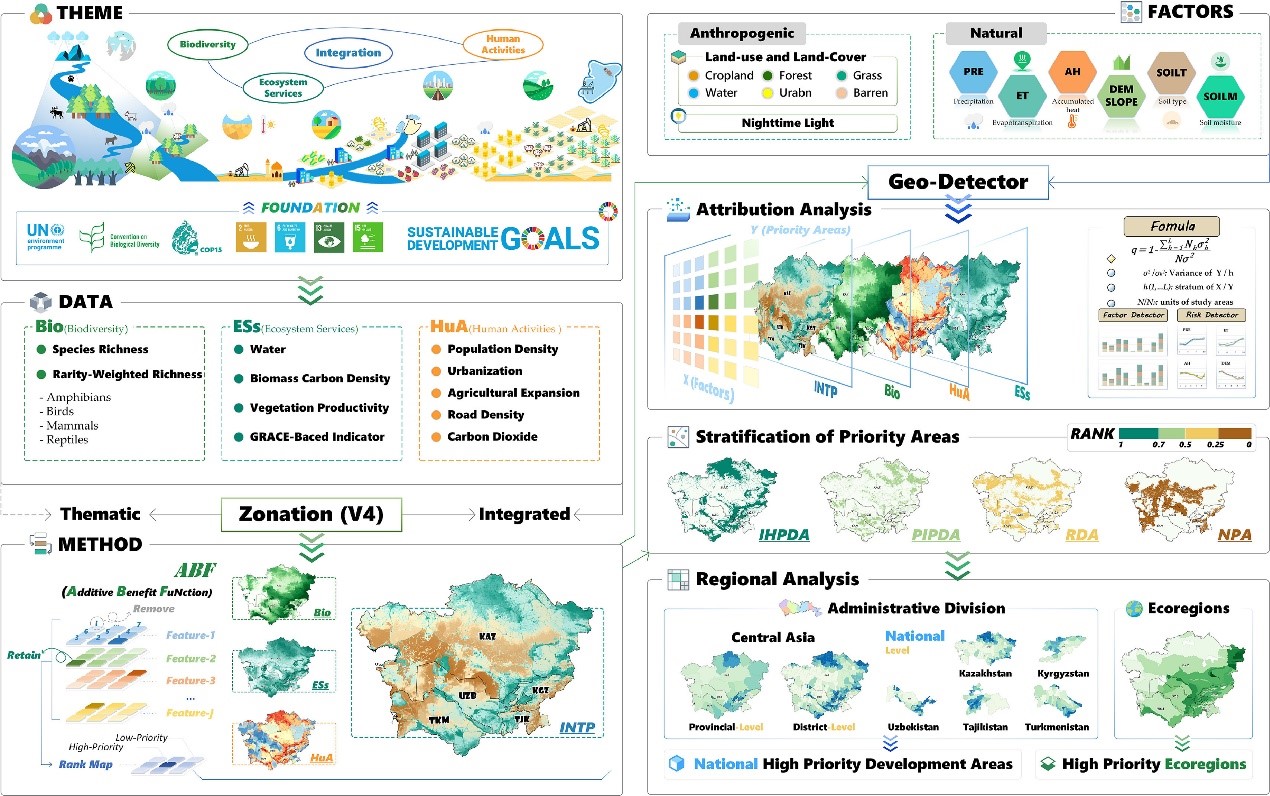

针对这一问题,中国科学院新疆生态与地理研究所中亚干旱区生态系统监测与变化研究团队构建了融合生物多样性、生态系统服务与人类活动的多维评估框架,结合Zonation与GeoDetector方法,系统评估了中亚五国多维优先发展区域的分布格局及驱动机制。

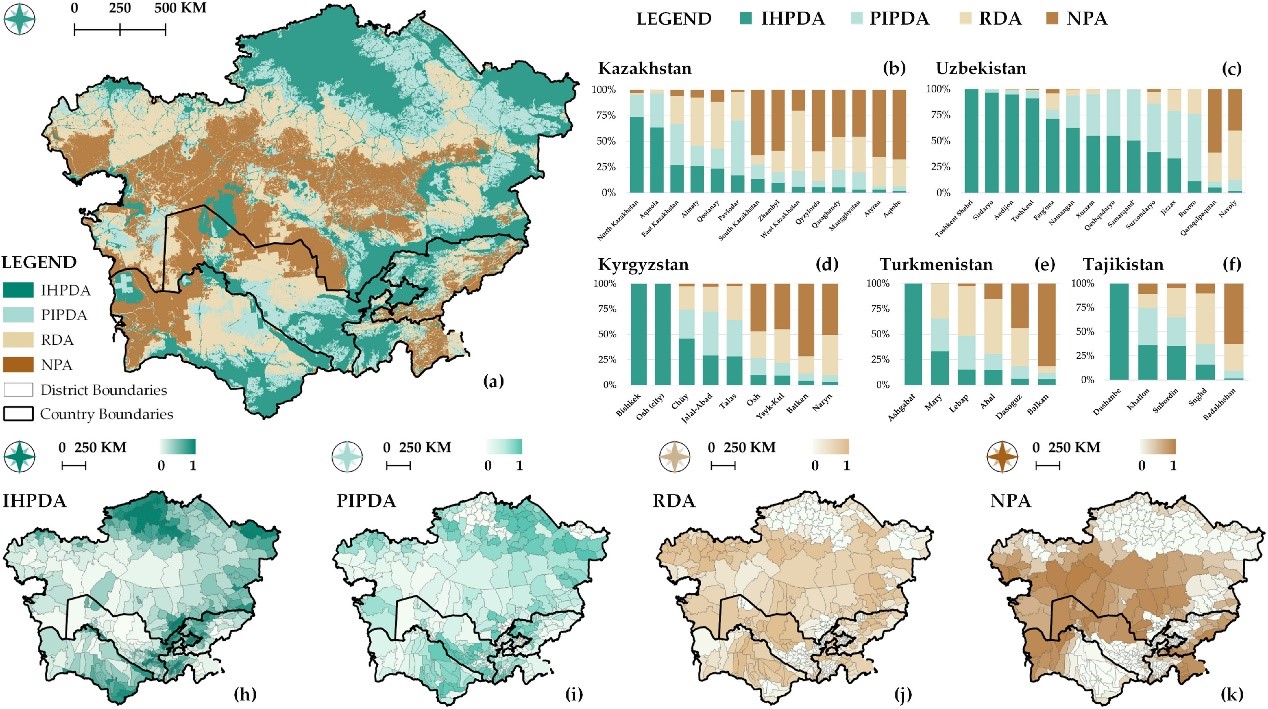

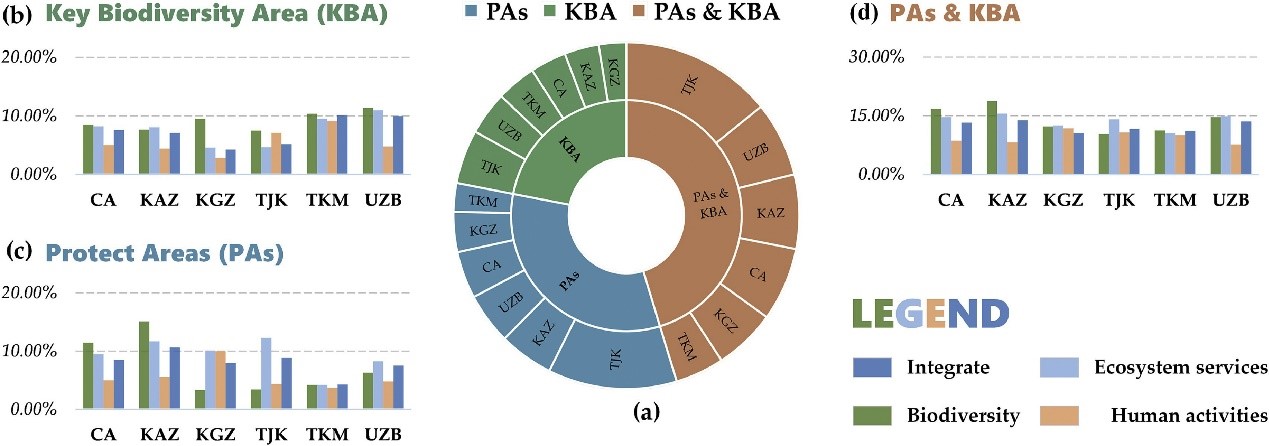

研究发现,中亚高优先级发展区集中分布于东部山地、河谷绿洲及灌溉农业区,其中184个行政区被确定为兼具生态保护价值与社会发展需求的“生态-社会协同关键区”。自然因素(如土壤、降水与蒸散发)对优先区域的分布影响显著,而现有保护区仅覆盖约15%的高优先级发展区,保护缺口突出。研究还指出,中亚资源分配存在严重不均衡,排名前30%的高优先级区域承载了超8倍的人口密度与442倍的碳排放强度,面临生态超载风险。研究呼吁,未来需加强跨维度保护规划,优化土地利用,提升水资源管理效率,实现自然保护与经济增长的协同发展。

以上研究成果以“Integrated spatial priority assessment in Central Asia: Bridging biodiversity, ecosystem services, and human activities”为题发表在《Geography and Sustainability》。中国科学院新疆生态与地理研究所博士生宋师然为论文第一作者。该研究获“中国科学院-马普学会”、国家自然科学基金、新疆维吾尔自治区“天山英才计划”等项目支持。

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666683924000865#sec0017

图1:中亚五国多维优先发展区域分级分布

图2:中亚五国保护区(KBA、PAs)与多维优先发展区域的叠加分析

图3:多维优先发展区域识别、分析流程