全球气候变暖背景下,极端降水事件(EPEs)的频率、强度和持续时间显著增加,对水文循环和人类社会构成严峻挑战。中国西北干旱区作为典型的生态脆弱区,其降水时空分布不均且年降水量不足160毫米,极端降水变化直接影响区域水资源安全与灾害风险。然而,过去研究多关注单一气候因子对EPEs的影响,对多因子交互作用及驱动机制的认识仍然不足。因此,厘清西北干旱区极端降水的时空演变规律及其背后的大尺度气候机制,成为亟待解决的科学问题。

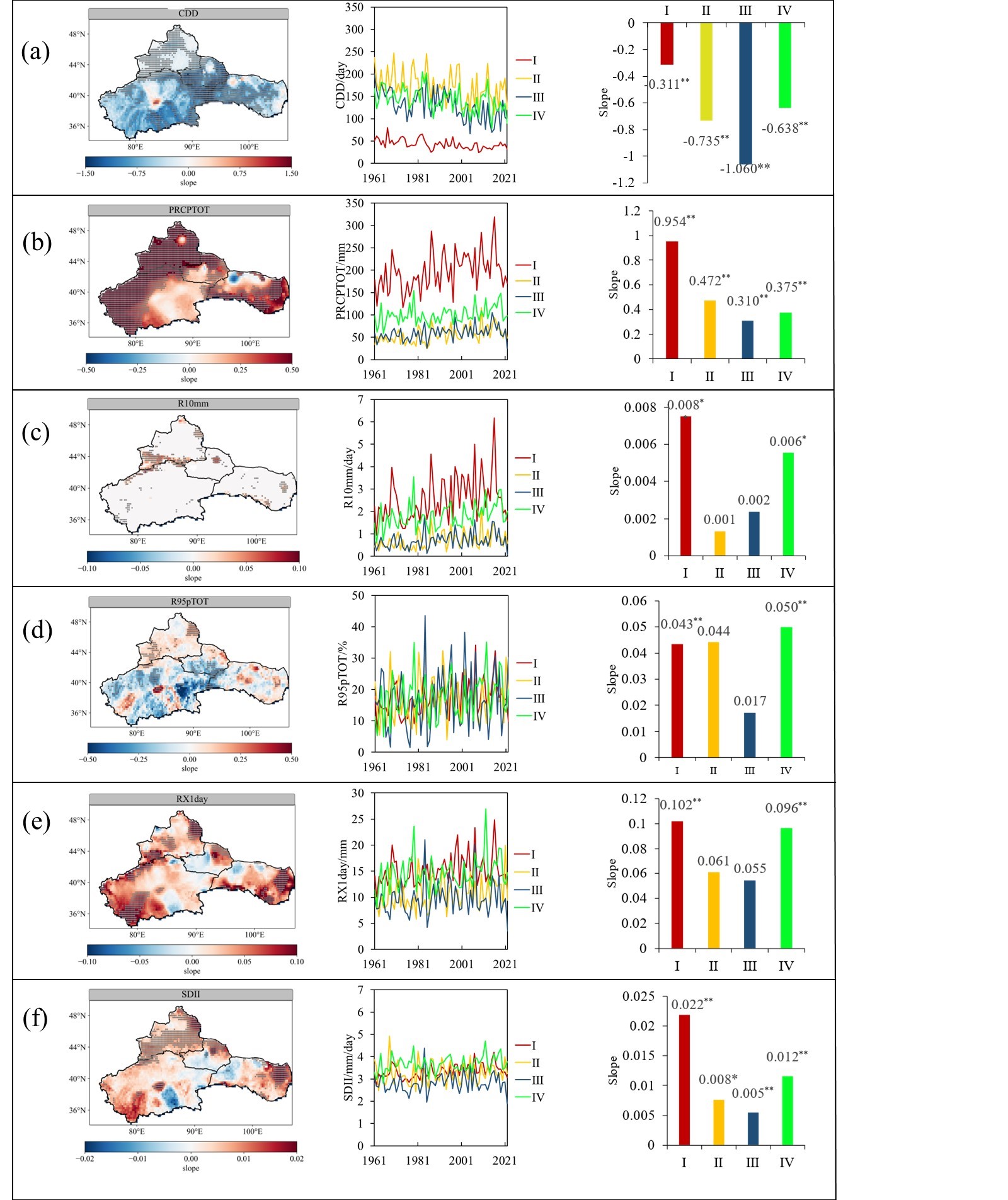

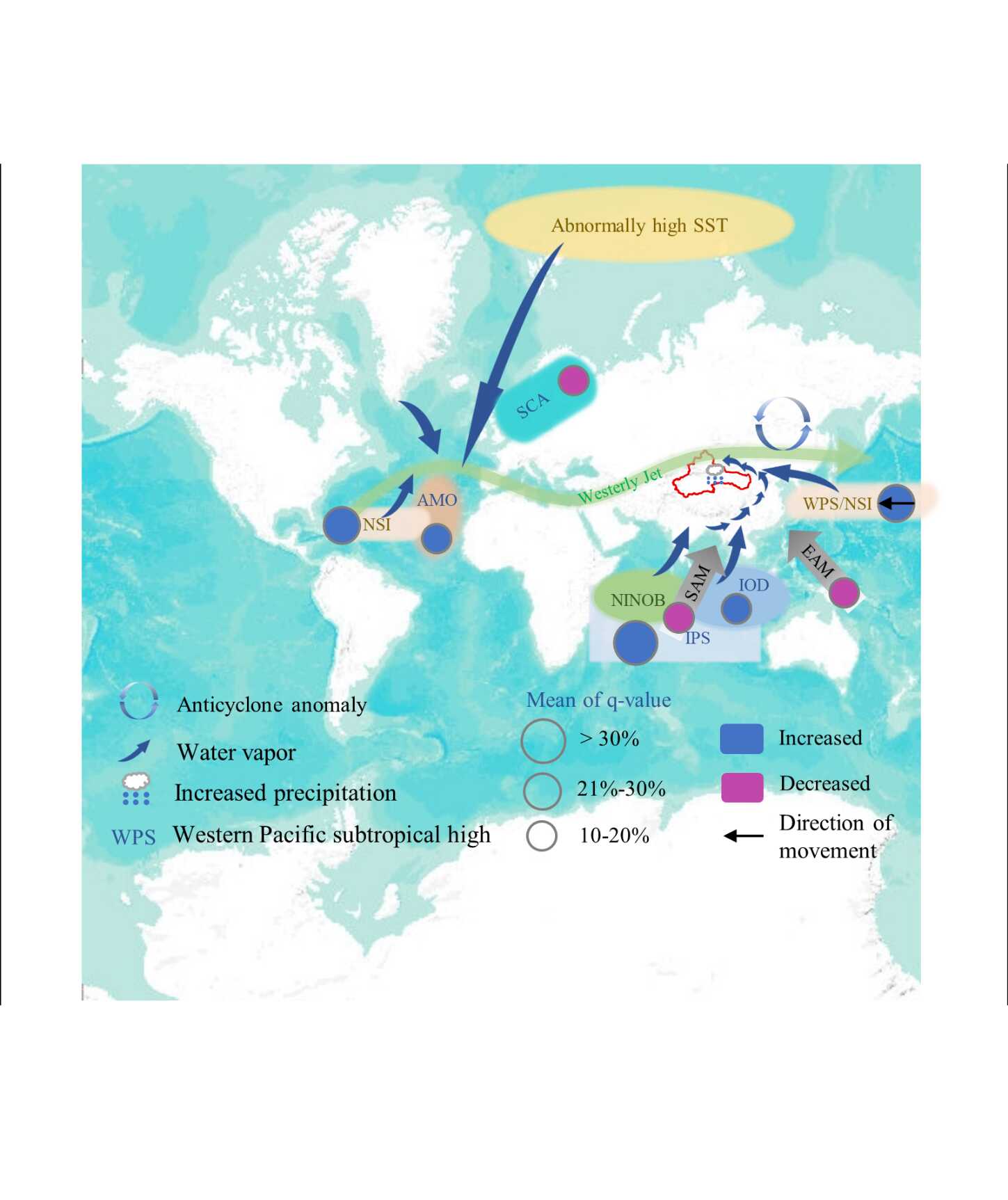

中国科学院新疆生态与地理研究所陈亚宁研究员团队基于CN05.1数据集和大尺度环流因子,选取了六个极端降水指标,分析了1961年至2022年期间中国西北干旱区极端降水的变化特征,并利用地理探测器模型(GDM)研究了13个气候因子与EPEs之间的相关性。研究结果显示极端降水指标中的无降水连续日数 (CDD)每年减少0.65天。此外,年大雨日数比例、年总降水量和年最大单日降水量分别以每年0.067%、0.49毫米和0.42毫米的速度增加。极端降水事件(EPEs)的时空强度、持续时间和频率均呈现上升趋势。不同子区域的EPEs均显著增加,其中,新疆北部增长最快,其次是河西走廊、新疆南部和新疆东部。海表面温度异常是导致西北干旱区EPEs增加的主要因素。大西洋、印度洋和太平洋的温度异常引发了一系列环流异常,增加了输送到中国西北地区的水汽输送。

该研究揭示了中国西北干旱区极端降水增强的多因子协同驱动机制,为区域气候变化研究提供了新范式。研究结果不仅深化了对干旱区水文过程与气候响应关系的理解,还可为当地水资源优化管理、洪涝灾害预警及生态保护策略制定提供关键科学依据。

相关成果以“Temporal and spatial changes of extreme precipitation and its related large-scale climate mechanisms in the arid region of Northwest China during 1961-2022”为题发表在国际知名期刊《Journal of Hydrology》。新疆生态与地理研究所梁其祥博士为论文第一作者,陈亚宁研究员为通讯作者。

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022169425005207

图1:西北干旱区极端降水指数变化

图2:影响西北干旱区极端降水的主要过程示意图